はじめに

我が家では娘用のおもちゃや本の収納でカラーボックスを利用しています。

カラーボックスは安価で収納力があるよね!

しかし、扉が付いていなタイプのカラーボックスを購入したので中身が丸見えなのが気になります。

子供用の物って派手な色使いが多いのでお部屋のインテリア的にはイマイチな感じです。

見た目がゴチャゴチャした感じになるよね…。

そこでセリアのプラダン製の扉を付けて目隠ししていたのですが、軽いので勝手に開いたりして使い勝手が良くありません。

それでも我慢して使っていたら、粘着テープが剥がれてきて扉がプラーンと取れてしまいました。

100均の扉は諦めてDIYでしっかりした扉を作ることにしたよ!

ということで、

今回はカラーボックスにDIYで扉を後付けするよ!

カラーボックスの後付け扉 完成後の外観

扉を閉めた状態

こちらがカラーボックスに後付けした扉です。

温かみのあるホワイトと木目のナチュラル感が可愛い、おしゃれな扉になりました!

カラーボックスが三段なので扉も三枚取付けたよ!

扉を開いた状態

扉を開けるとこんな感じ。中がピンクなので扉のホワイトとよく合います。

娘が使うのにピッタリな可愛いカラーボックスになったよ!

カラーボックスの後付け扉の作り方

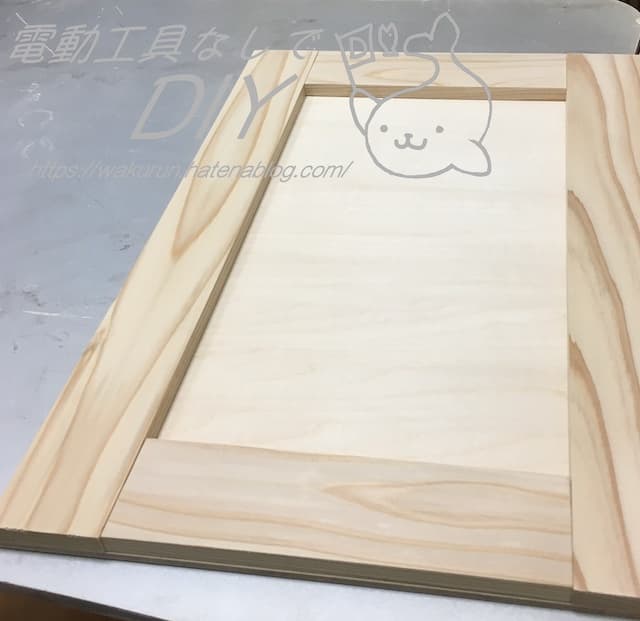

扉本体

ベニヤ板に杉板を囲って付けることでデザインのアクセントと扉本体の強度確保を兼ねています。

ナチュラル感のある扉だよ!

扉の材料

・扉本体 シナベニヤ(厚み4mm)

・扉の枠 杉板(幅5cm 厚み9mm)

ベニヤ板も杉板も木材としては安価な材料だよ!

採寸と墨付け

扉を付けたいカラーボックスのサイズをメジャー等で計ります。

そして材料に定規でカットしたい部分にシャーペンなどで線を引いておきます。

正確に線を引くのがポイントだよ!

材料カット

墨付けした線に合わせてノコギリでカットしていきますが、カラーボックスの扉はカットする長さが広いのでガイドがないと正確にカットするのが困難です。

今回はソーガイドというガイド付きのノコギリでカットしています。幅の広い木材をカットする治具も付いているので今回もベニヤ板をフタのサイズに正確にカットするのに重宝します。

ガイド付きのノコギリでカットするのがポイントだよ!

ソーガイドの使い方はこちらの記事で詳しく紹介しています。

つまみ

つまみはセリアのアンティーク 風のつまみです。

真鍮風で100均にしては見た目が安っぽくないよ!

蝶番

扉の開閉には蝶番という金具を使います。

カラーボックス がホワイトなので蝶番が目立たないようにホワイトのカラー蝶番を使いました。

扉の色と蝶番の色を合わせるのがポイントだよ!

蝶番の取り付け

扉側は蝶番の厚み分、ノミで掘り込みして蝶番を取り付けています。これはカラーボックス 本体と扉の隙間を無くして見栄えを良くするためです。

表側から見るとカラーボックス 本体と扉の隙間がほとんどないことがわかります。

金具の露出を抑えておしゃれにしてるよ!

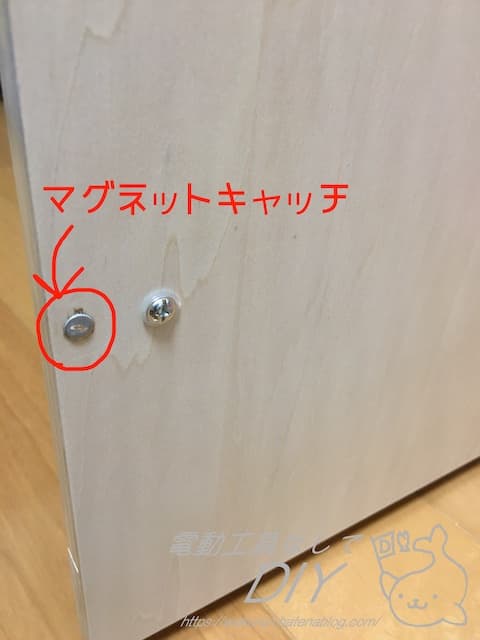

マグネットキャッチ

普通のマグネットキャッチはこんな感じですよね。まあこれも手軽でいいかなと思ったのですが、マグネットキャッチ部分が出っ張るのが気になるので他の方法を考えました。

↑のタイプのマグネットキャッチでも問題ない場合は次項まで飛ばしてね!

今回使ったのはこのような「ミニステー」というちっちゃい金属板です。カラーボックス の板厚に上手く収まるサイズだったのでマグネットキャッチにしました。

そして扉側ですが、扉側に穴を開けてマグネットを埋め込んでます。市販のマグネットキャッチを使うより手間ですが、マグネットキャッチの出っ張りがなくスマートです。

マグネットはセリアの「超強力マグネット ミニ」を使いました。ちっちゃいですが、本当に超強力な磁力です。

穴の開け方ですが、まずピンバイスで穴を開けて棒ヤスリで穴の幅を少しづつ広げていきました。あんまり広げすぎるとマグネットが抜ける恐れがあるので、押し込んで入るぐらいのキツキツで調整しています。

ピンバイスはこのマグネットの穴加工、つまみのネジ用の穴開け、蝶番のビスの下穴用で使っています。

ピンバイスの使い方はこちらの記事で自作垂直ドリルガイドと合わせて紹介しています。

棒ヤスリは目が細かいのを使っているのでガシガシ削ることは出来ませんが、穴をちょっと広げるとか面取りとか細かい加工用に重宝してます。

穴が開いた後、2液混合タイプの超強力接着剤を穴の底に付けてマグネットを押し込んだら完成です。

ここまでマグネットキャッチの加工方法を紹介しておいてなんですが、出っ張らない薄型のマグネットキャッチは市販されていることに気がつきました。めんどくさい加工をしたくない場合はこちらがおすすめです。

カラーボックス扉の塗装

表面処理

塗る前はこんな感じ。

塗装前の表面処理として120番の紙やすりをかけ、仕上げに240番の紙やすりをかけています。

紙やすりをかけるときはサンドペーパーホルダーを使っています。力がかけ易くて作業し易いのでよく使う道具です。

サンドペーパーの処理が終わったら木の粉を濡れた布でしっかり拭き取っておきます。

ステイン塗装

ホワイトの塗装はワシンの水性ポアーステイン(ホワイト) を原液のまま一回塗りしています。

もっと白くしたい場合は二回、三回と重ねて塗ると色が濃く付きますが、好みの問題ですね。

1回塗りだと薄いから木の地の色が出るよ!

下地塗装

ステインだけでは表面保護がされないのでニスを塗りますが、ニスはムラになり易く塗りづらいのでニスの前に下地として水性サンディングシーラーを塗ります。こちらも一回塗りです。

塗り終わって乾燥したら400番の紙やすりで軽く撫でるように表面を整えます。あんまり力を入れると塗装まで剥がれてしまうので軽ーくです。

ウレタンニス塗装

ニスはワシンの水性ウレタンニス つや消しクリアーを三回塗りしています。こちらも一回目と二回目の乾燥後に400番の紙やすりで表面を整えています。本当は四回塗りぐらいした方が綺麗になりますが、三回でもまあまあ綺麗になったのでちょっと妥協してます。

つや消しクリアーは落ち着きのある光沢が出ます。

ウレタンニス塗装すると汚れに強くなるよ!

ステイン塗装、ウレタンニス塗装の詳しいやり方はこちらの記事で詳しく紹介しています。

まとめ

はい、そんなわけで今回はカラーボックスに扉を後付けするDIYを紹介しました。

カラーボックスに扉を付けると見た目がスッキリするだけではなく、ホコリ防止にもなるのでおすすめのDIYですね。

カラーボックスに扉を付けたよ!

ありがとう!でも片側だけ?

・・そうなんです。実はカラーボックス はもう一つあるんです。

でもカラーボックス 一つで扉が3枚必要なので、もう一つ作ると6枚になっちゃいます。さすがに同じ物を6枚も作ると飽きるので、とりあえず片方だけDIYしました。

ちょっと間を空けてもう片方にも扉をつける予定です。

※追記

もう片方にも扉を付けました。こちらの記事で紹介しています。

使った材料・工具

使った材料

|

材料 |

内容 |

| 本体枠 | 杉板(幅50×厚み9mm) |

| 本体 | シナベニヤ板(厚み4mm) |

| つまみ | セリア アンティーク 風つまみ |

| 蝶番 | カラー蝶番(ホワイト)25mm |

| ミニステー | ミニステー MS-12 |

| マグネット | セリア 超強力マグネット ミニ |

| 塗料 | ワシン 水性ポアーステイン (ホワイト) |

| 塗料下地 | ワシン 水性サンディングシーラー |

| ニス | ワシン 水性ウレタンニス つや消しクリヤー |

使った工具

|

工具 |

内容 |

| ノコギリ | ソーガイド |

| クランプ | ダイソーF型クランプ (200円商品) |

| ピンバイス | タミヤ 精密ピンバイスD |

| ノミ | 角利産業 東守一 追い入れのみ 9mm 15mm |

| ホビーカンナ | BIGMAN ホビーカンナ25 |

| その他 | ハサミ、刷毛、プラスドライバー 棒やすり・紙やすり・ハンドサンダー 木工ボンド、超強力接着剤(2液混合タイプ) マスキングテープ 定規・メジャー 筆記用具 |

コメント